Pädagogisches Konzept

Pädagogische Grundsätze der Förderschule mit dem Schwerpunkt Sehen (Blinde) und Geistige Entwicklung des Landesbildungszentrums für Blinde in Hannover

"Hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht.

Tu es nicht für mich. Ich kann und will es allein tun.

Hab Geduld meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger,

vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will.

Mute mir Fehler und Anstrengung zu, denn daraus kann ich lernen.“

Maria Montessori (1870 - 1952, Italienische Ärztin und Pädagogin)

In der Förderschule mit dem Schwerpunkt Sehen (Blinde) und Geistige Entwicklung des Landesbildungszentrums für Blinde arbeiten alle Pädagog:innen mit großer Empathie und fachlicher Kompetenz, um den besonderen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen, die Unterstützungsbedarfe in den Bereichen Sehen, ihrer geistigen Entwicklung sowie weiteren Bereichen haben, gerecht zu werden. Der Umgang mit den Schüler:innen wird von Wertschätzung, Respekt und Individualität geprägt. Mit Offenheit und Toleranz wird ihren besonderen Persönlichkeiten begegnet.

Auf der Basis der jeweiligen Fähig- und Fertigkeiten sowie der curricularen Vorgaben wird in einem multidisziplinären Team für alle Schüler:innen ein individueller Förderplan erstellt, der kontinuierlich aktualisiert wird. Die Lern- und Förderatmosphäre wird hierbei so gestaltet, dass die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen zur Eigeninitiative motiviert werden und Selbsterfahrungen sammeln können. Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Personensorgeberechtigten sowie mit den Therapeut:innen bildet die Grundlage einer bestmöglichen Entwicklung und Persönlichkeitsentfaltung.Methodisch-didaktische Unterrichtsprinzipien

Die Organisation und Inhalte des Unterrichts für Schüler:innen mit dem Unterstützungsbedarf „bei Beeinträchtigung des Sehens“ und einem zusätzlichen Förderbedarf im Schwerpunkt Geistige Entwicklung orientieren sich an den aktuellen curricularen Vorgaben der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung des Niedersächsischen Kultusministeriums.

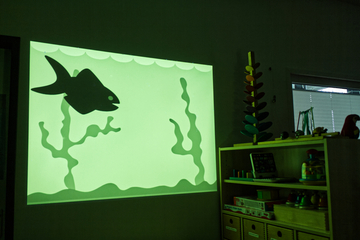

Der Förderschwerpunkt Sehen wird durch besondere Hilfestellungen, Fördermaßnahmen, Unterrichtsangebote und Unterrichtsmittel berücksichtigt, die das ggf. noch vorhandene Sehvermögen sowie besonders den Tast-, Gehör- und Geruchsinn ansprechen. Neben der Sehförderung steht auch die Vermittlung von Blindentechniken im Bereich des Schriftspracherwerbs, der Orientierung und Mobilität sowie der Lebenspraktischen Fähigkeiten im Zentrum unserer Förderung. Das Spezifische Curriculum für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung für das Handlungsfeld Schule ergänzt die allgemeinen curricularen Vorgaben speziell für diesen Förderschwerpunkt.

Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen unserer Schüler:innen im kognitiven, emotionalen, sozialen, sprachlichen, motorischen und gesundheitlichen Bereich sind eine individuelle Differenzierung und ein bedürfnisorientiertes Arbeiten für eine optimale schüler:innenbezogene Förderung zwingend notwendig. Die methodisch-didaktischen Unterrichtsprinzipien sind daher sehr vielfältig, wobei die Förderung immer ganzheitlich orientiert ist. Die Berücksichtigung und Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit unserer Schüler:innen - als Grundlage für ein erfolgreiches Lernen - steht hierbei im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit. Ausgehend von der Erkenntnis, dass der Prozess des Lernens nur auf individuelle, eigene Erfahrungen anknüpft, bildet der Ansatz des „Aktiven Lernens“ (ALA = Active Learning Approach) nach Lilli Nielsen (1926 - 2013, dänische Psychologin, Blinden- und Sehbehindertenpädagogin) und Maria Montessori (1870 - 1952, italienische Ärztin und Pädagogin) die Grundlage unserer Pädagogik.

Der Unterricht an der Förderschule mit dem Schwerpunkt Sehen (Blinde) und Geistige Entwicklung des Landesbildungszentrums für Blinde in Hannover folgt den Prinzipien der Partizipation, Lebensbedeutsamkeit, Handlungsorientierung, Anschaulichkeit sowie Individualisierung und wird daher nach folgenden Aspekten gestaltet:

- Förderung der Eigeninitiative der Schüler:innen: aktives Lernen durch handelnde, selbsttätige Auseinandersetzung mit den Lerngegenständen,

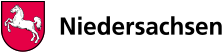

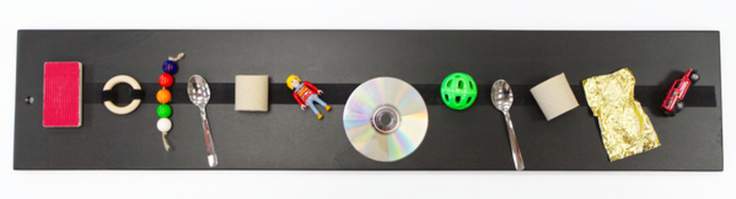

- Umgebungs- und Materialgestaltung, die - unter Berücksichtigung der Interessen und Fähigkeiten des bzw. der Einzelnen - eine eigenständige, aktive Lernerfahrung ermöglichen (u.a. auch mit Fördermaterialien nach Lilli Nielsen: Little Room, Positionsplatte, Kratzbrett, Aktivitätenweste, Stützbank, Essefboard, Resonanzplatte, HOPSA-Dress),

- Förderung größtmöglicher Selbstständigkeit durch selbstgesteuerte Lernprozesse nach dem Leitsatz „Hilf mir, es selbst zu tun“,

- Berücksichtigung des noch vorhandenen Sehvermögens durch die Arbeit mit Bildschirmlesegeräten und anderen Sehhilfen im Unterricht,

- Förderung des vorhandenen Sehvermögens durch Low-Vision-Training z.B. mittels computerunterstützter Sehförderprogramme,

- Einsatz von Hilfsmitteln zur Umfeldkontrolle und -steuerung wie den Netzschaltadapter „PowerLink“, der das eigenaktive Handeln ermöglicht,

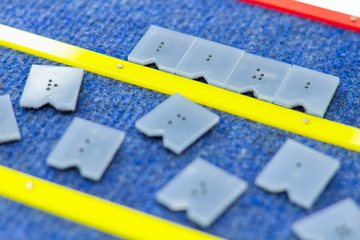

- Unterstützte Kommunikation (UK) im Unterricht durch Bezugsobjekte, Gebärden, sprechende Tasten wie die Taster BIGmack und LITTLEmack, BIG Step-by-Step und LITTLE Step-by-Step, iTalk2 und iTalk4 sowie komplexere Sprachausgabegeräte MinTalker, SuperTalker oder PowerTalker,

- Strukturierung des Schultagesablaufes durch taktile Stundenpläne

- Arbeit mit Bezugsobjekten zur Vorbereitung auf die bevorstehende Aktion und zum Miteinbezug in die Handlung

- Einsatz von Unterrichtsmaterialien und Hilfsmitteln, die mit anderen Sinnen erfasst werden können (Kompensation des beeinträchtigten Sehsinnes durch die verbleibenden Sinne)

- spezielles Angebot, Einrichtung und Ausstattung der Klassen- und Fachräume, Schulflure sowie des Schulgebäudes und -geländes unter Berücksichtigung der Themen „Sehen, Blindheit und Mehrfachbeeinträchtigung“ z.B. durch

- Mehrraumkonzept: jede Klasse verfügt über mind. 2 Räume mit einem Arbeits- und Ruhebereich,

- eindeutige visuelle, akustische und taktile Orientierungspunkte,

- Schulflure mit Handläufen, Aktivitäten-Wänden und HOPSA-Dress-Anlage,

- Barrierefreiheit im Schulgebäude und auf dem Schulgelände,

Bildrechte: LBZB

Bildrechte: LBZB- Einsatz von Orientierungs- und Mobilitätshilfen wie Mobifit, NF-Walker und Langstock

- Zusätzliche Angebote im musikalischen Unterricht: Chor im täglichen Frühbetreuungsangebot, Arbeitsgemeinschaften wie z.B. „Band“ und „Klanggeschichten“, Musikunterricht im Klassenverband, Instrumentalunterricht, hauseigene Konzerte, Trommel-Workshops u.a., inklusive Musikprojekte wie das „Singen in der Marktkirche“

Bildrechte: LBZB

Bildrechte: LBZB- besondere Raumangebote: Schullehrküche, Speisesaal, Textil-, Kunst-, Holz- und Tonwerkräume, Ergotherapie- und Physiotherapieräume, Musik- und Kunstpsychotherapieräume, Hygieneräume mit Therapieliegen und mobilen Liftern, Gymnastikhalle, Snoezelen-Raum, Gruppen- und Individual-Musikräume, Sportzentrum mit einer großen Sporthalle, einem Therapiebad, Trampolin- und Airtrampraum, Fitnessraum, Kegelbahn mit Sprachausgabe sowie einer Cafeteria, Sportplatz, Fußballplatz, Innenhof mit Kräutergarten, Spielplätze mit Hängebahn, Rollstuhl- und Nestschaukel, Lagerfeuerplatz, Stein- und Bildhauer-Labyrinth, beheizter Pavillon für die tiergestützte Pädagogik,

- Ermöglichen vielfältiger Realbegegnungen und Besuch außerschulischer Lernorte (Erlebniszoo Hannover, Landesmuseum, Walderlebniszentrum Eilenriede, Schulbiologiezentrum, etc.) mittels öffentlicher Verkehrsmittel sowie eigener Dienstfahrzeuge

Bildrechte: LBZB

Bildrechte: LBZBZiele unserer Arbeit: Bildung und Lernen

Jede:r Schüler:in soll durch entsprechende Angebote die Möglichkeit erhalten, sich im Austausch mit der umgebenden Welt weiterzuentwickeln.

„Das Lernen beschreibt dabei die Aufnahme, Aneignung und Verarbeitung von Informationen. Die Bildung bezeichnet den Lernprozess, der zu einer Veränderung des Zugangs zur Welt führt. Schulische Bildung zielt auf ein selbstbestimmtes Leben in gesellschaftlicher Partizipation“, so dass der Unterricht folgende Ziele verfolgt (vgl. Kerncurriculum für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung/ Primarbereich vom 04.04.2019, S. 5):

- „Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit“

- „Selbstbestimmung und Selbstständigkeit“

- passiv erlebte und aktiv handelnde „Partizipation in der Gesellschaft“

Das Ziel unserer Arbeit ist daher, jede:r Schüler:in zu ermöglichen, sich durch Eigenaktivität selbstbestimmt in der Persönlichkeit weiterzuentwickeln und somit sich als Teil der Gesellschaft zu erleben. Positive Erfahrungen und Erfolgserlebnisse durch das Erreichen auch kleinster Ziele und die aktive Teilnahme an individuellen Förderaufgaben führen zu einem positiven Selbsterleben und zur Zufriedenheit mit entsprechenden Auswirkungen auf die Psychosomatik.

Das Gefühl der gemeinschaftlichen Zugehörigkeit, die sowohl passiv erlebte als auch aktiv handelnde Partizipation in der Gesellschaft, können die Schüler:innen durch den Besuch außerschulischer Lernorte, Klassenfahrten, gemeinsamer Projekte, Spiel-, Sport- und Schulfeste, klassenübergreifender Arbeitsgemeinschaften, Jahreszeitenfeste, Theateraufführungen und Musikveranstaltungen erleben.

Bildrechte: LBZB

Bildrechte: LBZBAm Ende der Schulzeit sind die Schüler:innen in ihrer Persönlichkeit soweit entwickelt, dass sie auf den Wechsel in eine nachschulische Einrichtung gut vorbereitet sind. Durch Berufsberatungsgespräche in Begleitung der Eltern und Schulpraktika in Tagesförderstätten oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung findet ein sanfter Übergang statt.

Rahmenbedingungen

Die Förderschule Sehen (Blinde) und Geistige Entwicklung am Landesbildungszentrum für Blinde wird als Schule mit ganztägigem Unterricht geführt und umfasst 12 Schuljahre:

- in der Grundstufe mit den Schuljahrgängen 1 - 4,

- in der Mittelstufe mit den Schuljahrgängen 5 - 9,

- in der Hauptstufe mit den Schuljahrgängen 10 - 12.

Alle Bereiche bilden eine pädagogische und organisatorische Einheit.

Die Klassen sind in der Regel altershomogen und werden von 6 - 7 Schüler:innen besucht.

In den Klassenteams arbeiten Förderschullehrer:innen sowie Pädagogische Mitarbeiteri:nnen im „Team-Teaching“ gemeinsam und werden von Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) unterstützt. Nach individuellem Bedarf werden einzelne Schüler:innen im Unterricht durch Teilhabeassistenzen oder medizinisch ausgebildete Pflegekräfte begleitet.

Der Unterricht wird auf die jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Schüler:innen abgestimmt und im pädagogischen Gesamtangebot für die Klasse verwirklicht.

Für besondere Lerninhalte können zur Differenzierung klasseninterne und klassenübergreifende Lerngruppen gebildet werden.

Der Unterricht wird in Form von speziellen Erlebnis- und Handlungseinheiten von unterschiedlicher Dauer und Organisationsform erteilt: Fachunterricht im Klassenverband, klasseninterne und -übergreifende Projekte, Arbeitsgemeinschaften und Workshops sowie Einzelförderangebote. Auch die Vorbereitung und Einnahme der Mahlzeiten gehören zu den unterrichtlichen Aufgaben, wobei hier die Vermittlung von Lebenspraktischen Fähigkeiten (LPF) im Mittelpunkt steht. In gleicher Weise werden notwendige medizinisch-pflegerische Maßnahmen im Rahmen einer Förderpflege, d.h. möglichst mit Einbindung einer aktiven Mitwirkung der Schüler:innen, durchgeführt.

Bildrechte: LBZB

Bildrechte: LBZBNach curricularen Vorgaben, unter Berücksichtigung der Lernausgangslage und Entwicklungsbedingungen der einzelnen Schüler:innen, werden regelmäßig individuelle Förderpläne und Entwicklungsberichte als Grundlage der Förderarbeit erstellt.

Die Bewertung der Lernfortschritte erfolgt durch ein Zeugnis am Schuljahresende, bei Schulwechsel und bei Entlassungen. Die Zeugnisse enthalten Berichte über die Fortschritte in den einzelnen Lernbereichen und Fächern. Grundlage dafür sind die individuellen Förderpläne und Klassenpläne. Alle Schüler:innen rücken unabhängig vom Leistungsstand in den nächsten Schuljahrgang auf.

Beim Verlassen der Schule erhält jede:r Schüler:in ein Abschlusszeugnis, das in freier Form den allgemeinen Leistungsstand in allen Lernbereichen und Fächern beschreibt.

Alle Zeugnisse werden in Berichtform verfasst.Therapeutische Angebote

Notwendige therapeutische Maßnahmen wie Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Atemtherapie, Musiktherapie, Kunstpsychotherapie sowie Training Lebenspraktischer Fähig-keiten (LPF) und Orientierungs- und Mobilitätstraining (O&M) werden während des Schultages sowohl durch eigene Therapeut:innen als auch durch externe Fachkräfte vor Ort durchgeführt.

Ein interdisziplinärer Austausch über den Entwicklungsstand und die Bedarfe der Schüler:innen findet regelmäßig mit allen Beteiligten statt.Zusammenarbeit

Neben der o. g. interdisziplinären Zusammenarbeit wird dem Austausch zwischen Pädagog:innen und Eltern bzw. Personensorgeberechtigten ein großer Stellenwert eingeräumt. Die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus bzw. mit den Fürsorgenden stellt eine wichtige Voraussetzung für ein koordiniertes Miteinander bei der Förderung der Schüler:innen dar.

Neben Elternabenden bzw. Elternnachmittagen findet zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres ein Elternsprechtag statt, bei dem der aktuelle Entwicklungsbericht und Förderplan der Schüler:innen mit den Eltern bzw. Personensorgeberechtigten besprochen wird. Nach Absprache werden Hausbesuche durchgeführt, bei denen die Möglichkeit eines intensiveren Austausches zwischen Eltern bzw. Personensorgeberechtigten und Pädagog:innen über das Verhalten und die Entwicklung des Kindes besteht.

Die Pädagog:innen der Klassenteams tauschen sich zudem über Mitteilungshefte, telefonisch, via Videokonferenz (MS-Teams) bzw. mit Hilfe von Sprachausgabegeräten (Talkern) über das aktuelle Tagesgeschehen mit den Eltern bzw. Personensorgeberechtigten aus.

Darüber hinaus findet eine Unterstützung und Beratung der Eltern bzw. Personensorgeberechtigten durch die Pädagog:innen u.a. hinsichtlich

- der Anregung und Empfehlung therapeutischer Angebote,

- der Wahrnehmung familienunterstützender Dienste und

- der Suche nach einer geeigneten nachschulischen Einrichtung

statt.

Fortbildungen

Regelmäßig finden für die Mitarbeiter:innen einrichtungsinterne Fortbildungen zu aktuellen Themen der pädagogischen Arbeit statt.

Darüber hinaus werden extern angebotene Fortbildungen finanziell unterstützt und die Lerninhalte im Anschluss an das Kollegium transferiert.

Fotos von Elias Willner